比治山公園 御便殿広場(広島市南区)

広島市民で知らない人はいないといっても言い過ぎではない比治山公園。現代美術館やまんが図書館といった施設だけでなく、春になれば桜が咲き誇り、多くの市民が訪れます。そんな比治山公園でもっとも大きな広場が御便殿広場です。御便殿広場、利用したことはあってもその名の由来を知らない人もいるみたい。このページではその名の由来について記します。

御便殿

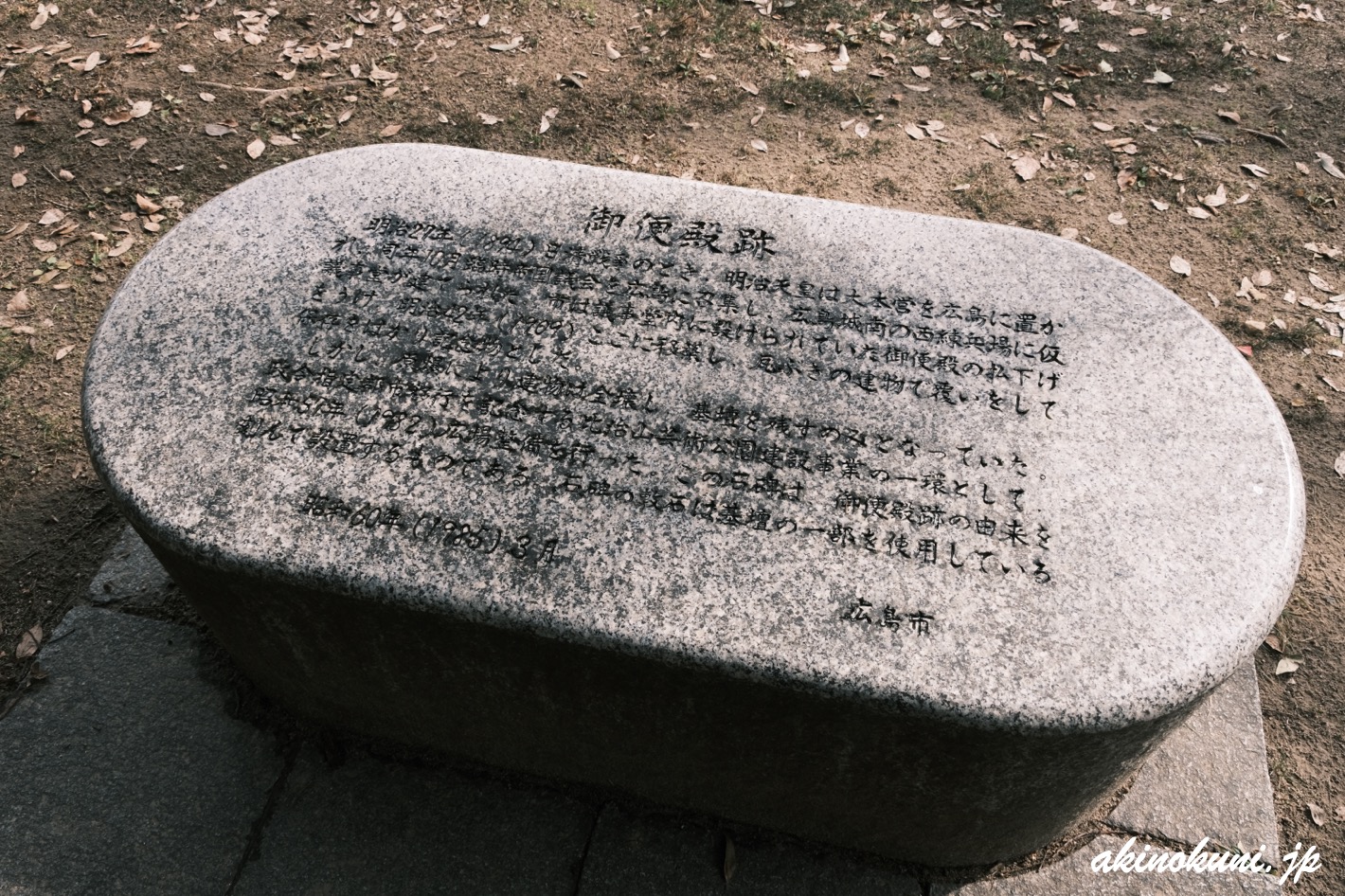

御便殿はひと言で表現すると天皇をはじめとする皇族の方が地方に行幸、行幸啓したときに休憩する場所のことです。なぜそんな"御便殿"という名がこの広場についているのか、その理由が広場の一角に設置された石碑に記されています。

碑文を記します。

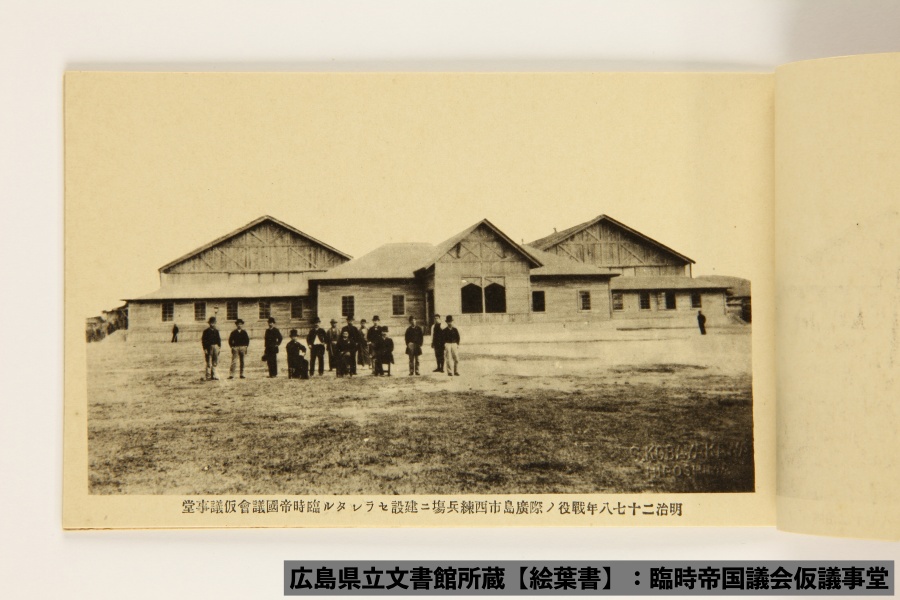

明治27年(1894)日清戦争のとき、明治天皇は大本営を広島に置かれ、同年10月臨時帝国議会を広島に招集し、広島城南の西練兵場に仮議事堂が建てられた。 市は議事堂内に設けられていた御便殿の払下げをうけ、明治42年(1909)ここに移築し、瓦ぶきの建物で覆いをして保存をはかり記念物とした。

しかし、原爆により建物は全壊し、基壇を残すのみとなっていた。政令指定都市移行を記念する比治山芸術公園建設事業の一環として昭和57年(1982)広場整備を行った。この石碑は、御便殿跡の由来を刻んで設置するものである。石碑の敷石は基壇の一部を使用している。

昭和60年(1985)3月 広島市

日清戦争の大本営は当初東京に設置されましたが、戦地に近い広島(当時の山陽鉄道の西端が広島)に移しました。戦闘指揮のため天皇も来広し、臨時帝国議会も招集されました。そのために建築された仮議事堂(17日間で竣工(驚))に御便殿も建てられていました。

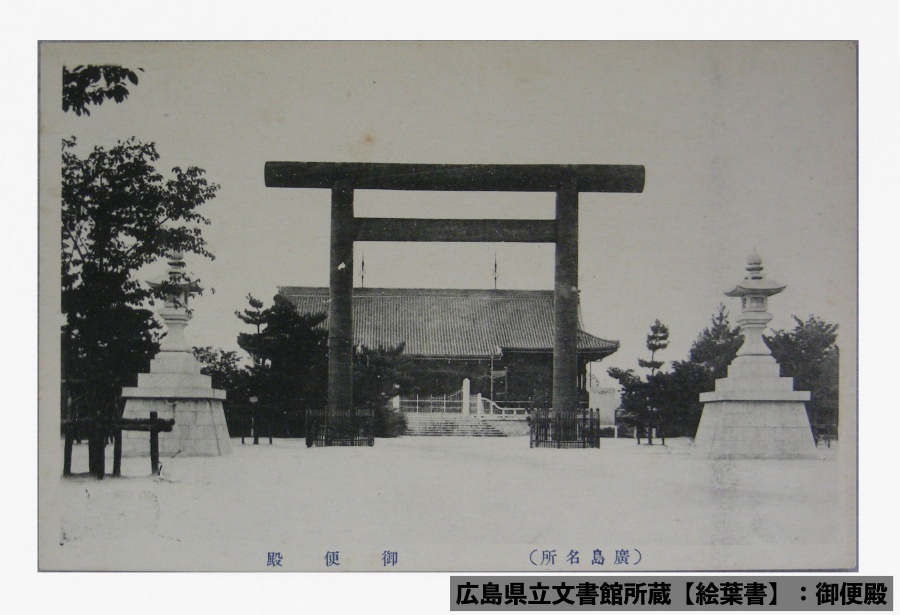

広島市が払下げを受け、この比治山に"瓦ぶきの建物で覆いをされた"御便殿、絵葉書で見ることができます。

御便殿、今は何も残っていませんが

御便殿は原爆によりその姿を亡くし、基壇のみとなったことは石碑にかかれていたとおりです。今は基壇もなくなり、噴水が設けられています。御便殿があったことはまったくわかりませんね。

御便殿があったことはまったくわかりませんが、広場入口にある説明板が新しくなっていました。絵葉書でみることができる御便殿も描かれています。

説明板に写っている石柱(?)が写真にも写っていますね。また、上で紹介した御便殿の絵葉書にある石灯籠は場所を移して残っています。

御便殿、絵葉書でしか見ることができないと思っていたのですが、RCCのホームページに動画がありました。興味のある方、"参考にした書籍など"に記したRCCのリンクを辿ってみてください。

おまけ:比治山公園「平和の丘」基本計画

現在、広島市では"比治山公園「平和の丘」基本計画に基づく取組"を行っています。陸軍墓地がキレイになっていたのもその取組の一環でした。上で紹介した説明板もその取組の一環らしい。また、第二駐車場もキレイになっており、その横にはG7広島サミットでの各国首脳の平和へのメッセージが記された碑がありました。

今後も整備が続く比治山公園。多くの人がさまざまな良い時間を過ごすことができる場所になりますように。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません